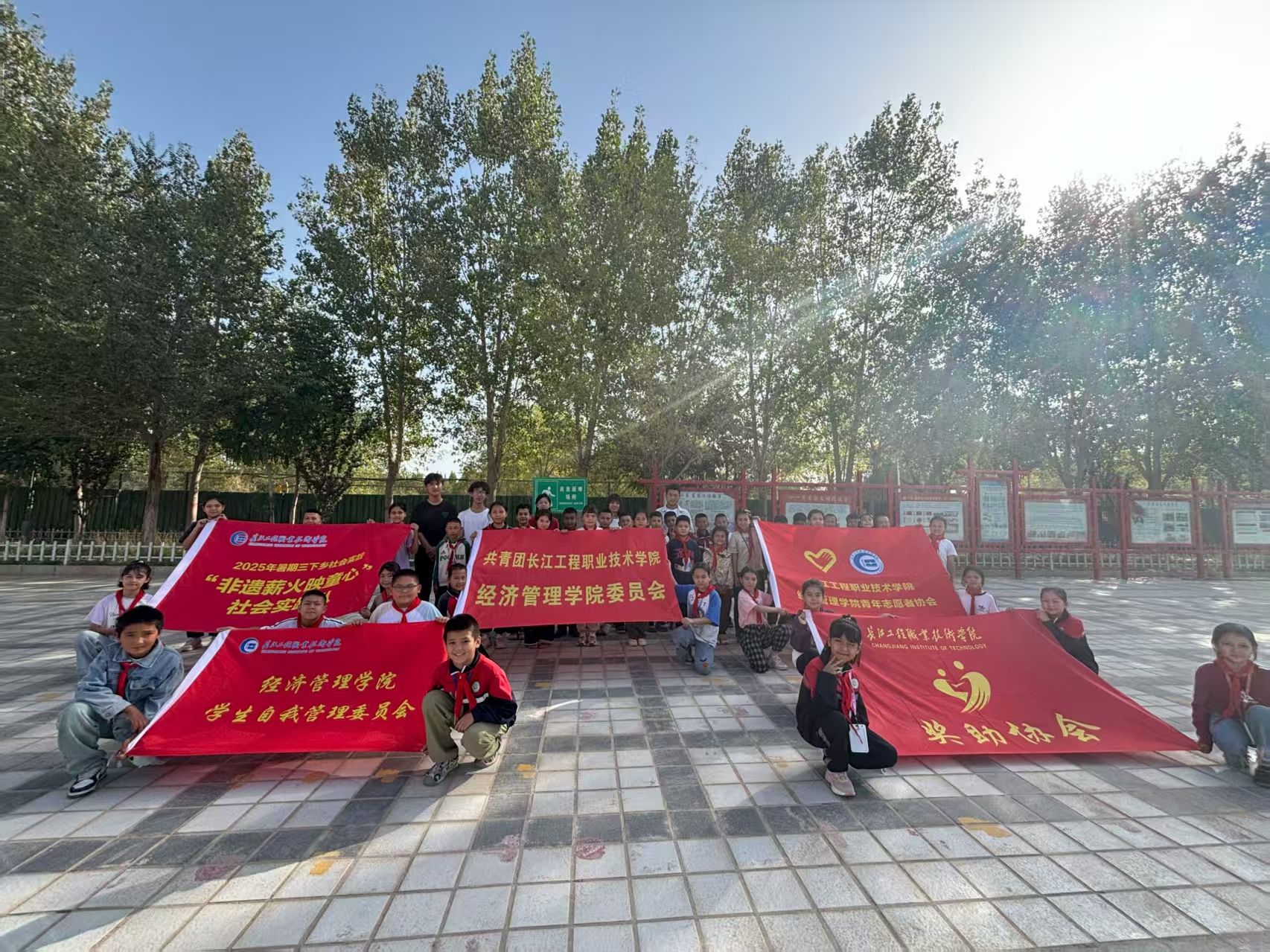

去年六一,45份手写姓名的“定制礼物”从长江之滨飞往新疆和田,为当地孩子送去远方的牵挂;今年暑假,这份牵挂有了更鲜活的模样——长江工程职业技术学院奖助协会的学子们,带着非遗颜料、携着舞狮鼓点,走进新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县小白杨小学,用四堂“暖心课”把温暖种进孩子心里。

这群年轻人中,多数人曾因国家资助圆了大学梦。如今,他们从“受助者”变身“助人者”,让跨越 4300 公里的善意,在天山脚下长出希望的枝芽。

【四堂 “暖心课”:把实用与热爱,种进孩子心里】

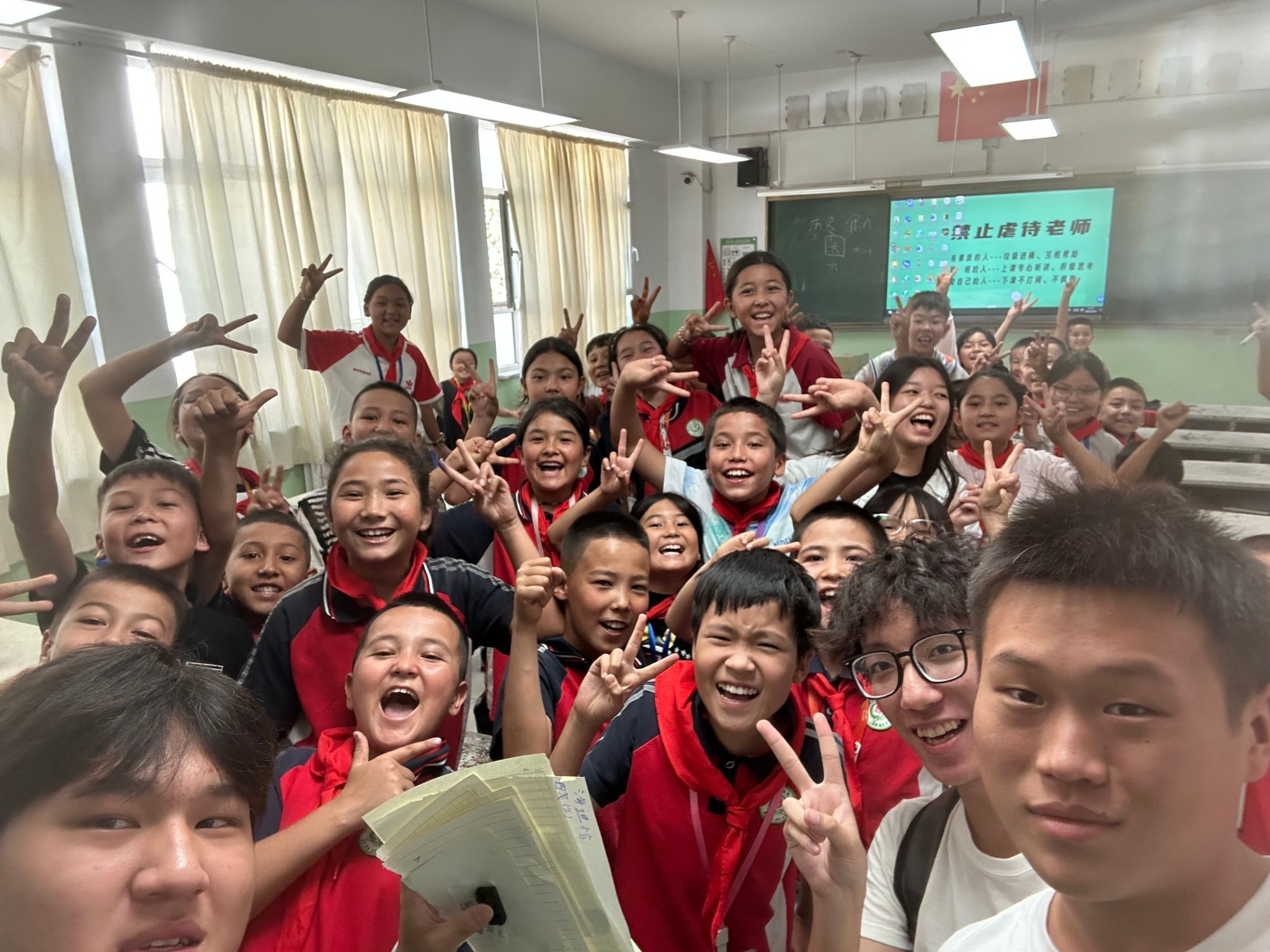

“我们想带的不只是礼物,更是能真正留在孩子们生活里、帮到他们的东西。”带着这样的初心,奖助协会的学子们在小白杨小学的十多天里,开起了四堂充满温度的课程,每一堂都藏着精心设计的心意。

【非遗拓印课】指尖蘸色,唤醒文化记忆

“这是你们新疆的艾德莱斯绸纹样,每一道花纹都藏着咱们民族的故事!” 课堂上,同学们将提前准备好的纹样模板、非遗颜料分发给孩子,手把手教他们蘸色、按压。孩子们的创造力很快迸发:有的在纹样旁添上金灿灿的小太阳,有的把软绵绵的云朵画在花纹边缘,四年级的阿依古丽举着刚完成的作品,蹦蹦跳跳跑到团队成员罗永浩面前:“老师,我能把这个画在书包上吗?这样每天都能看见啦!”

“当然可以!” 罗永浩笑着点头,心里满是触动——文化的种子从不需要刻意浇灌,或许就在孩子指尖蘸取颜料的瞬间,已经悄悄发了芽。

【舞狮体验课】鼓点起落,传递南北活力

“左边是萌萌的南狮,右边是威风的北狮!跟着鼓点走,先练‘摆头’!” 协会里擅长舞狮的同学,用儿歌式口诀把复杂动作拆成简单步骤,再敲起鼓带动节奏。起初孩子们还害羞,练了几遍后,有人主动举手要 “当小狮子头”,还有孩子追着问:“老师,下次还能教我们新动作吗?”

看着孩子们蹦蹦跳跳、满头大汗却笑容灿烂的样子,同学们忽然想起自己当年受资助时的感动——原来传递快乐,和收到帮助一样暖。

【急救小课堂】一招一式,织就安全铠甲

“有人噎到别慌,记住‘找位置、握拳、用力推’!”同学们用玩偶模拟“异物卡喉” 场景,把海姆立克急救法拆成三步口诀,再让孩子们分组演练。一个小男孩反复练了好几遍,最后郑重地说:“老师,我学会了!以后妹妹噎到,我就能救她了!”

那一刻,所有人都懂了:这些基础的急救知识,或许在未来某一天,会成为孩子们保护自己、帮助他人的 “小铠甲”。

【普通话课】一言一语,搭起远方之桥

从 “你好”“谢谢” 到 “长江”“天山”,学子们逐句纠正发音,还指着党徽、团徽教孩子辨认。“老师,长江和我们的草原一样大吗?”一个孩子指着图片好奇追问。“是呀!学好普通话,以后你就能去长江边看看,还能把新疆的故事讲给远方的朋友听。” 团队成员蒋欣怡的回答,让孩子眼里的光更亮了 —— 语言有差异,但对“远方”的向往,从来都一样纯粹。

【从 “受助” 到 “助人”:把收到的光,照给更多人】

在小白杨小学的日子里,学子们不仅传递了温暖,更被这片土地上的坚守打动:当地老师放弃城市机会,扎根新疆教孩子知识;孩子们生活条件有限,却对每一堂课都充满渴望。“以前觉得‘感恩’是放在心里的,现在才懂,最好的感恩是把收到的光再照给别人。” 协会成员皮向杰的话,说出了所有人的心声。

曾经,国家资助让他们安心读书;如今,他们用行动延续这份善意 —— 去年为和田恰勒玛艾日克村小学定制 45 份礼物,今年实地支教,未来还想做更多。“看到孩子们亮晶晶的眼睛,就知道我们做的事有意义。” 寇佳皓说,团队里没人觉得辛苦,反而更坚定了“帮人”的想法。

这份坚持,也得到了学校的支持。此次实践结束后,学院正式成立“天山・薪火”长江学子党支部服务队,以学生党支部为主导,吸纳更多学子加入,让“定制化帮扶”“文化传承”“实用知识普及”常态化。奖助协会指导老师翟睿说道:“从 45 份‘定制礼物’到暑期支教,孩子们用行动诠释了‘受助思源、助人自助’的精神。”经济管理学院党总支书记贾书媛对此表示:“‘天山・薪火’服务队的成立,是想让这份温暖延续下去 —— 既让长江之滨的爱照亮新疆孩子的成长路,也让更多学子在服务中学会担当,成长为有温度、有理想的新时代青年。”

从4300公里外的“隔空牵挂”,到实地践行的“暖心课堂”,再到“天山・薪火” 服务队的落地,长江水与天山情的交融,早已超越地域距离。这份跨越山海的善意,不仅在新疆孩子心中播下了希望的种子,更在长江工院学子心中,种下了“服务社会、传递温暖”的信念 —— 而这份信念,终将在“薪火”传递中,开出更绚烂的花。